当たり前の日常を形づくるデザイン-「デザインあ展neo」総合ディレクタ...

「デザインあ展neo」エントランス

私たちの身のまわりにあるものごとを、デザインの視点から見つめ直し、「デザインっておもしろい!」という感性を育むことを目指している『デザインあneo』。その総合指導として、また本展の総合ディレクターとして関わり続けているのが、グラフィックデザイナーの佐藤卓さんです。

「デザイン」をテーマにした展覧会や番組、子どもとデザインについて、また、日々の仕事やこれからの取り組みについて、幅広いテーマでお話をうかがいました。

“もの”が繋ぐ人と“こと”。「動詞」をテーマにした思い

2011年にスタートした『デザインあ』の展覧会は、2013年に21_21 DESIGN SIGHTで、2018年~2021年には日本科学未来館、富山県美術館など全国6つの美術館で開催され、のべ116万人が来場しました。

3期目となる今回のテーマは、「動詞」。「みる(観察)」「かんがえる(考察)」「つくる・あそぶ(体験)」というステップを通してデザインを体感する作品や、360度の大型スクリーンに囲まれ、映像と音楽を浴びるように鑑賞する部屋など、さまざまな思考と発見を通して『デザインあneo』の世界を楽しむことができます。

まずはテーマを「動詞」に決めた経緯を佐藤さんに尋ねました。

日常生活の中にはいろいろな“もの”が存在しています。そのありとあらゆる日常生活のデザインには必ず動詞があり、人と“こと”の間に、“もの”がある。例えば、椅子は「座る」、スマートフォンは「話す」「見る」など、あらゆる“もの”の奥に動詞と紐づいた“こと”がありますよね。

佐藤卓 グラフィックデザイナー/京都芸術大学学長。1979年東京藝術大学デザイン科卒業。1981年に同大学院修了。株式会社電通を経て、1984年に佐藤卓デザイン事務所(現株式会社TSDO)を設立。「明治おいしい牛乳」や「ロッテ キシリトールガム」などの商品デザインおよびブランディング、『デザインあneo』の総合指導や『にほんごであそぼ』のアートディレクション、21_21 DESIGN SIGHTのディレクターおよび館長を務めるなど、多岐にわたって活動している

つまり“もの”は、人と“こと”を繋いでいる。一緒に番組づくりをしているクリエイターのみなさんと話し合う中で、「動詞」を展覧会のテーマにできると確信を持ちました。

朝起きてからの日常生活のありとあらゆる動きから、普段はあまり使わないような変わった言葉まで、たくさんの動詞を候補として出した後に、グループ分けをして絞っていく中で、これはやっぱり外せないという動詞を、展示空間の天井からサインとして掲げました。

日常生活に外せない「動詞」

――たくさんのクリエイターの方々が参加して作品を展示していますが、誰がどの動詞をテーマにするかは、どのように決めたのでしょうか。みなさんの希望が集中した“人気の動詞”みたいなものはありましたか?

担当する動詞は、みんなで作品のアイデアを出していく中で、話し合いながら分け合っていきました。何かの動詞にアイデアが集中したというよりは、そもそものクリエイターの表現がその動詞に寄っていたり、アイデアが出しやすかったりっていうのはありましたね。

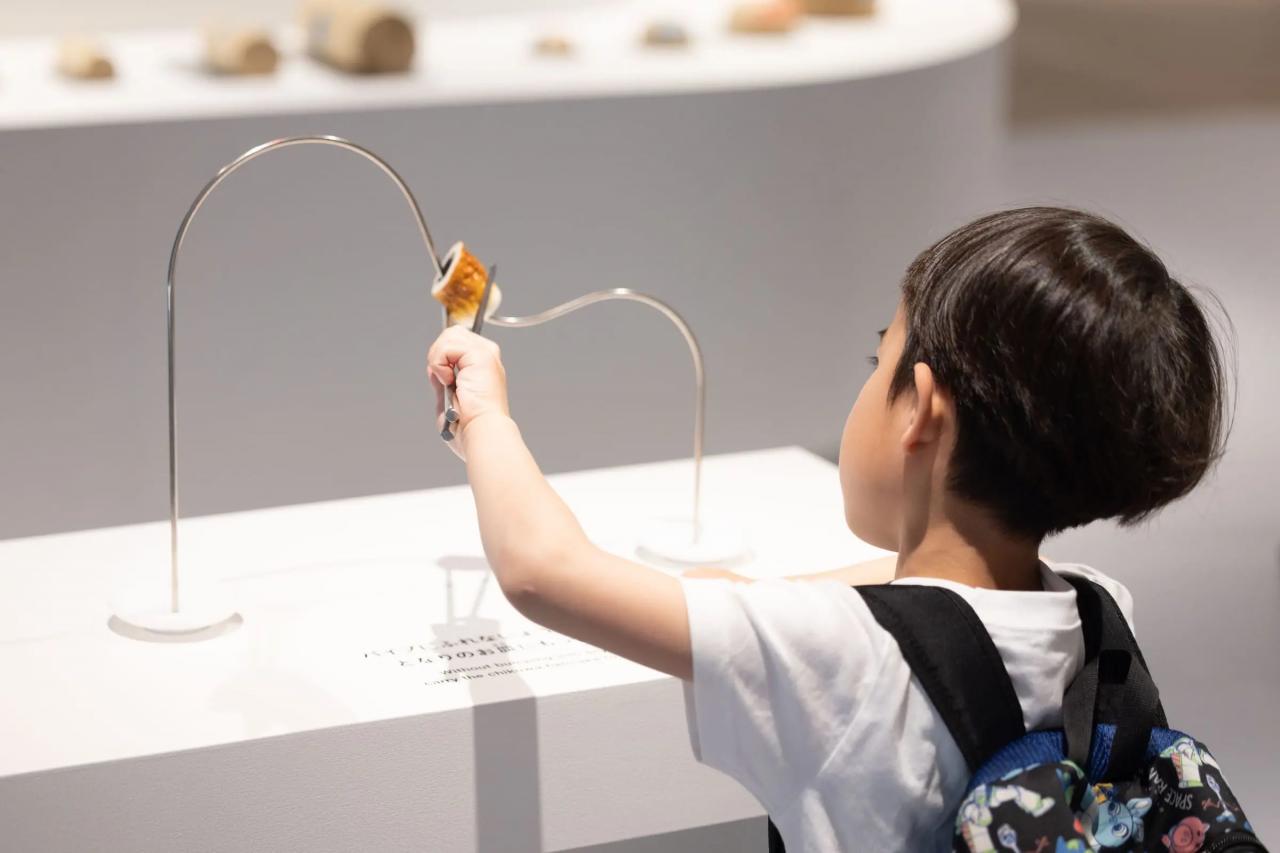

――いろいろな作品を体験しましたが、本当にユニークなものばかりでした。例えば「もつ」の動詞では、ちくわのオブジェを箸でつまみ、パイプに触れないように移動させる「もちはこびトライアル」は、笑いが止まらなくて楽しかったです。

佐藤:グラフィックデザイナーの岡崎智弘さんからアイデアが出てきた段階で、もう大笑いしました。「面白い、やってみようよ」って。「なんでちくわなんだ?」ってところがまたいいよね。

動詞「もつ」で体験できる「もちはこびトライアル」

参加しているクリエイターのみなさんは、あまりジャンルやメディアを限定せずに作品をつくっていたり、デザインをしていたりという方が多いです。番組づくりでも展覧会のミーティングでも、素晴らしいアイデアがいくつも共有されていくので、「そういう考え方があったのか!」と、お互いとても刺激になります。

みなさん、本当に童心に返って真剣に遊びを考えているようなところがあって、何が出てくるかはわからないけれど、面白いし、そこには必ずデザインが関わってきます。

――“デザイン”というと、“もの”をイメージしがちですが、「動詞」をテーマにした今回は、過去2期の展覧会と比べて、圧倒的に体験型の作品が多くなりました。年齢を問わず誰もが楽しめることに加え、高層ビルの45階というTOKYO NODEの立地や、この場所を訪れるという体験、天井が高くて広大な展示空間そのものの魅力も相まっていますね。

そうですね、このTOKYO NODEで開催するということは数年前から決まっていました。当初はこの空間でどんな展覧会をやったらいいのか、大丈夫なのかなどの話も出ていたんです。でも虎ノ門というエリアに来て、エレベーターに乗って、フロアから東京の景色を見るだけでも、日常とはちょっと違った体験ですし、特に子どもたちは面白いんじゃないかなと思いました。

それに本展は、テレビ番組をそのまま展覧会にしているわけではないんです。テレビは基本的に、目と耳ですが、展覧会は身体ごとここに来てもらって、五感というものすごいセンサーを使って全身で体験できますから。

例えば、インターフェースデザイナーの中村勇吾さんのアイデアから生まれて、今回はじめて登場した「DO IT!」のように、展覧会じゃないとできないような新しい作品が生まれました。やはり番組づくりと展覧会づくりは違っているのでとても面白いですね。

映像に映し出された動詞に合わせて体を動かす「DO IT!」

デザインの“種”を子どもたちに渡すように

2011年、総合指導という役割で『デザインあ』を立ち上げ、同じくEテレで放送されている『にほんごであそぼ』にも、2003年の番組開始時からアートディレクターとして携わっている佐藤さん。

著書『塑する思考』(新潮社)には、『デザインあ』が、『にほんごであそぼ』を経てスタートしたことが綴られていますが、そもそもなぜ『にほんごであそぼ』に参加することになったのか、あらためてうかがいました。

きっかけは、コピーライターの日暮真三さんから、「卓ちゃん、今度NHKに遊びに行かない?番組づくりの楽しいミーティングがあるから」と声をかけられたことでした。日暮さんは『無印良品』のネーミング開発や、NHK『おかあさんといっしょ』の歌の作詞を何曲も手掛けている方で、NHKの番組づくりにも参加されていたんです。

面白そうだなと思って伺うと、これからの子どものための番組づくりについて自由にディスカッションする場でした。その頃の私は、テレビ番組もコマーシャルのような映像の仕事も経験がなかったので「あぁ、こんな風にミーティングの場があるんだなぁ」と思いながらの初参加でした。

それからしばらくして、Eテレの番組統括の方から、子どものための日本語の番組にアートディレクターとして参加してもらえないだろうかと連絡をもらったんです。当時はまだ、テレビの番組制作にアートディレクターが加わるのは珍しいことで、私も未経験ながらとても興味があったのでミーティングに参加しました。

その時点ではタイトルも出演者も決まっておらず、10分番組で、日本語が専門で明治大学教授の齋藤孝さんが総合指導を務めるということだけが決まっていました。

アイデアを自由に提案しても良い場だったので、例えば、歌舞伎や文楽、能、野村萬斎さんの狂言など、素晴らしい伝統芸能の文化を通して日本語を伝えるのはどうか、ひらがな1文字のアニメーションをつくる、宮沢賢治の物語に登場するオノマトペを映像にしてみるなど、みんなでたくさんの提案をしては実験的につくって放送してを繰り返していました。ふと気づくと、いつの間にか番組づくりに参加していましたね(笑)。

この頃、佐藤さんは自らのデザインプロジェクト「デザインの解剖」をスタートさせ、2001年に東京・銀座の松屋銀座のデザインギャラリーで「デザインの解剖」展を開催。自身がパッケージデザインを手がけたチューインガム「キシリトールガム」を通して、デザインとは何か?を考えるきっかけを投げかけました。

展示を観に訪れたEテレの番組統括からは、後日、子どものためのデザインの番組の可能性を相談されたと言います。

その時私は、「デザインマインドは、子どもの頃から育むことが大切だとずっと考えていました」と答えました。その後話が盛り上がり、番組制作の準備がはじまったのです。なので、コンセプトは当初から“子どものためのデザインの番組”でした。

番組では、デザインという “種” を、子どもたちに渡すようなイメージで、そのときは理解できなくても、デザインってなんだか面白そうだな、身の回りのありとあらゆるところにありそうだなと、ほんの少しでも気が付いてもらえるようにと考えていきました。

その時、一緒に番組をつくっていくクリエイターとして最初にお声がけしたのが、中村勇吾さんです。当時から勇吾さんは、コンピューターを使ったクリエイションの世界でとても注目されていて、私もお仕事したいなと思っていました。ほかにもいろんなクリエイターの方々にお声がけしてチームができて、2011年の番組スタートへとつながっていきます。

ある時、「そろそろ番組のタイトルを考えたいんだけど」と番組統括の方に声をかけられ、思いついたのが『デザインあ』というタイトルでした。

「デザインあ展neo」のビジュアル

まず、子どものための番組とはいえ、「デザイン」というカタカナ4文字がないとデザインの番組だと伝わりません。すでにここで4文字使っているので、その後ろに1文字つけて、一番短いタイトルは5文字だなと。そう思った瞬間に「あ!」って思いついたんですよ。まさに何かに気がついた時に「あ!」って言うじゃないですか。それから、あいうえおの「あ」は最初の一歩ですよね。だから「『デザインあ』だ!」と。

翌日、番組統括やチームのみなさんにお伝えしたらすぐに決まりました。そして番組のテーマ曲もあっという間に生まれ、「あ」がどんどんと転がっていくように番組がまとまっていきました。

――本当ですね。絶対にこれだな、というタイトルですね。

そうなんですよ、気がついた時は嬉しかったです。こんなタイトルはほかにないなと思いました。ひらがな1文字がキャラクターになるって、普通はありえないし、アルファベットだと「Ah」で1文字にならないから、日本語ならではですよね。

しかも、カタカナの「デザイン」に、ひらがなの「あ」っていう組み合わせも良い。漢字ではないから、子どもにもわかるっていう意味でも良いなと思います。いろんな角度から考えてこれしかないなと思いました。

次ページ:“当たり前の日常”だから自分事にできる

- 1

- 2